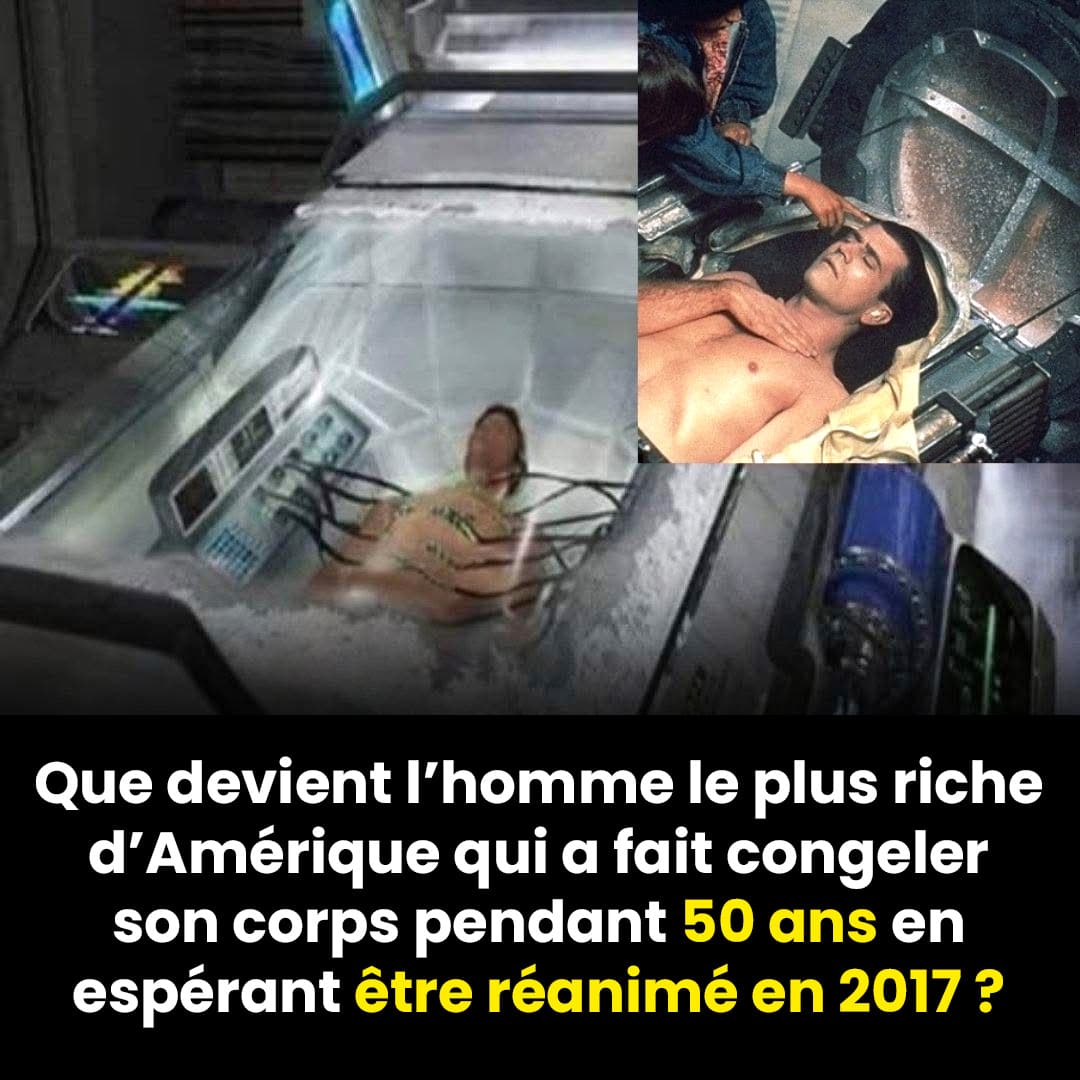

Figé dans le temps : le premier homme conservé par cryogénie attend toujours d’être réanimé

Imaginez un instant : vous fermez les yeux, puis vous vous réveillez un siècle plus tard, dans un monde métamorphosé. Cela semble tiré d’un roman de science-fiction, et pourtant, des centaines de personnes ont misé sur cette possibilité. Parmi elles, un homme est resté figé dans le temps depuis plus de cinquante-cinq ans, dans l’attente d’un miracle scientifique...

Qu’est-ce que la cryogénisation humaine ?

La cryogénisation ou cryonie consiste à préserver un corps à très basse température, en général à 196 °C, dans l’idée de le ramener à la vie lorsque la science aura progressé. Le principe n’est pas de « ressusciter » les morts, mais de suspendre le temps dès que la mort légale est constatée, en espérant que les dommages seront un jour réparables.

Ce concept repose sur une distinction essentielle : la mort légale (arrêt du cœur) n’est pas forcément la mort biologique totale (fin de toute activité cérébrale). La cryogénisation vise donc à préserver le cerveau tant que cela est encore possible.

James Bedford : l’homme qui dort dans l’azote liquide depuis 1967

Le 12 janvier 1967, un professeur américain du nom de James Bedford entre dans l’histoire. Atteint d’un cancer incurable, il devient le tout premier être humain à être cryogénisé. Moins de 10 minutes après son décès, une équipe entame les manœuvres : oxygénation artificielle, injection de substances antigel, puis refroidissement progressif jusqu’à la vitrification complète.

Aujourd’hui, son corps repose toujours dans un conteneur métallique en Arizona (États-Unis). Il est conservé tête en bas, une précaution en cas de fuite d’azote. À 73 ans, Bedford s’est lancé dans l’expérience ultime : tenter de repousser la mort grâce aux avancées scientifiques.

Une procédure digne d’un roman de science-fiction

Le processus de cryogénisation suit un protocole minutieux :

- Adhésion préalable à une entreprise spécialisée (cotisation annuelle d’environ 370 €).

- Déclenchement à la mort légale : les équipes interviennent immédiatement.

- Refroidissement rapide avec de la glace et maintien de l’irrigation sanguine artificielle.

- Injection de cryoprotecteurs (antigels médicaux) pour éviter que les cellules n’éclatent sous l’effet de la glace.

- Refroidissement final à -196 °C dans un réservoir d’azote liquide.

Ce processus, appelé vitrification, transforme les tissus en une sorte de « verre biologique » : un état stable, sans formation de cristaux, permettant une conservation potentiellement longue.

Et le réveil, c’est pour quand ?

C’est là que le bât blesse. Pour l’instant, aucune technologie ne permet de réanimer un corps vitrifié. Pas plus qu’on ne sait encore guérir la plupart des maladies à l’origine de ces décès. Les partisans de la cryogénie misent sur les avancées futures : nanomédecine, thérapies cellulaires, clonage ou transfert de conscience.

En attendant, plus de 500 personnes sont déjà conservées en cryogénisation, et plus de 5 000 autres ont signé pour tenter l’expérience.

Immortalité ou illusion glacée ?

La cryogénie pose autant de questions éthiques que scientifiques. Est-ce une voie sérieuse vers l’allongement de la vie, ou une quête d’immortalité réservée aux plus riches ? Faut-il investir des sommes très importantes (jusqu’à 150 000 €) pour conserver un corps ou même, plus modestement, seulement un cerveau ?

Ce qui est certain, c’est que cette idée intrigue. Comme les pharaons se faisaient embaumer en attendant l’au-delà, certains misent aujourd’hui sur l’azote liquide pour franchir les frontières du temps.

Alors, mythe ou promesse d’avenir ?

Une chose est sûre : James Bedford reste, pour l’instant, l’homme le plus patient de l’histoire.